当永乐青花压手杯的 “狮球心” 纹在博物馆射灯下泛着莹润光泽,磁州窑白地黑花枕上的婴戏图却在民间藏家手中留存着烟火气 —— 景德镇御器厂与磁州窑的并置,恰似陶瓷史上一组 “雅俗对话” 的镜像,前者以皇室审美铸就精致巅峰,后者以民间智慧勾勒生活本真,二者的碰撞与共生,恰是不同阶层文化意志的生动注脚。

一、御器厂:皇权加持下的 “精致主义”

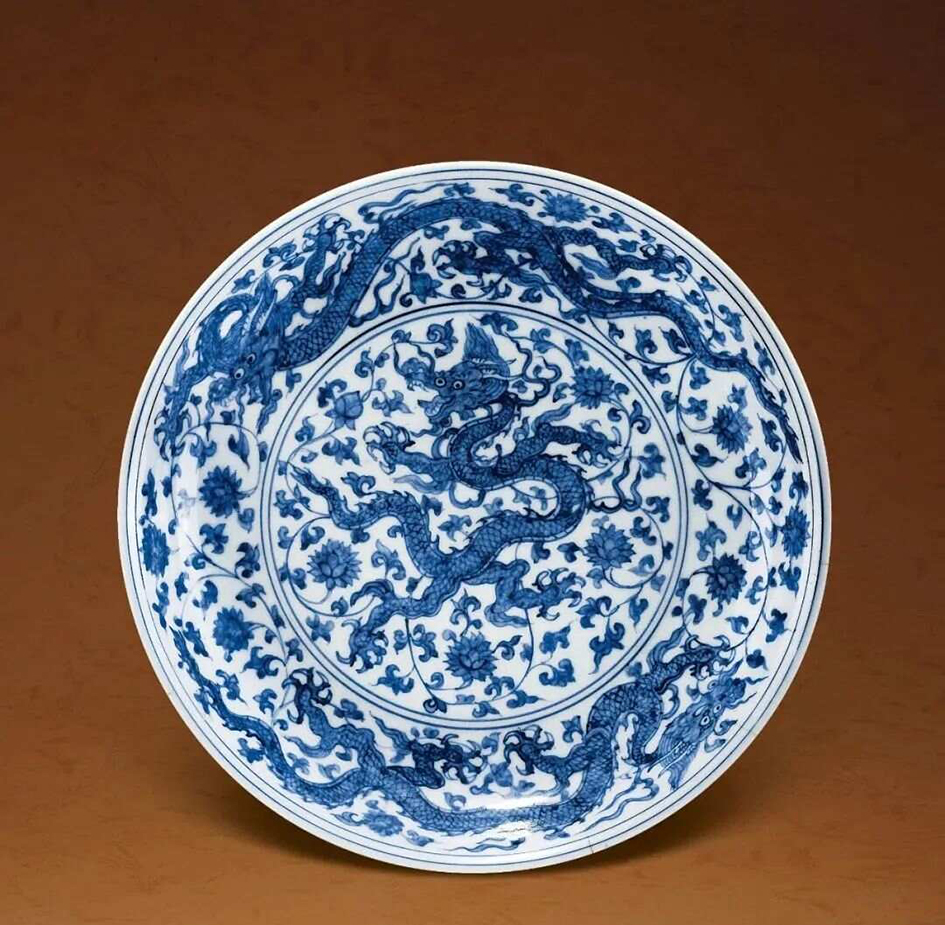

景德镇御器厂自明初设立便带着 “皇家基因”,其 “精致” 绝非偶然,而是原料、工艺、审美全链条被皇权意志规训的结果。原料上,御窑专用的高岭土需从距景德镇百里外的麻仓山开采,经 “淘洗百遍” 去除杂质,胎体细白如凝脂;釉料更显严苛,永乐年间的 “陂塘青” 需从波斯进口,每两料价抵黄金,画师需以 “蝇头笔” 勾勒纹饰,永乐青花压手杯的缠枝莲纹,线条细如游丝却无一断点,稍有偏差便会被当场打碎,埋入 “官窑坑” 永不见天日。

这种精致背后,是统治阶层对 “秩序感” 的极致追求。御窑器物的器型、纹饰皆有森严规制:龙纹必为五爪(民间用三爪、四爪),且龙首昂扬、鳞爪锋利,象征皇权不可侵犯;题材多取 “吉祥寓意” 与 “文人雅趣”,如宣德青花的松竹梅纹,借 “岁寒三友” 喻君子气节,契合士大夫阶层的审美理想;即便是日常用器,也需符合皇室礼仪 —— 成化斗彩鸡缸杯容量仅为现代茶杯的三分之一,恰是为贴合皇室 “浅酌慢饮” 的生活习惯,每一件器物都成为皇权等级与雅致审美的具象化载体。

二、磁州窑:民间土壤里的 “趣味表达”

与御器厂的 “精工细作” 不同,磁州窑自北宋起便在河北彭城、河南鹤壁的民间窑口中生长,其 “民间趣味” 源于对生活需求的直接回应。原料上,磁州窑就地取材,用含砂量较高的夹砂陶土制胎,胎色偏灰黄却质地坚韧,虽无御窑的细腻,却能承受民间 “明火直烧” 的粗犷窑火;工艺上独创 “白地黑花” 技法,先在胎体施一层白色化妆土,再以含铁量高的黑彩直接绘画,无需复杂勾勒,画师多为民间工匠,笔触自由奔放,如磁州窑枕上的渔樵耕读图,渔夫的蓑衣仅用三笔勾勒,却尽显江湖野趣。

这种 “趣味” 的核心,是平民阶层对 “生活本真” 的记录。磁州窑器物的题材从不避 “俗”:婴戏纹里,梳着总角的孩童手持柳枝追逐蝴蝶,憨态可掬如邻家稚子;马戏纹中,艺人倒立、舞剑的姿态充满动感,恰似汴河岸边的市井表演;甚至有窑工在碗底题写 “众中少语,无事早归” 的民间谚语,将生活智慧直接刻入器物。而器型设计更贴近实用 —— 敞口碗便于盛饭,带系罐方便提携,枕具则多为长方形,契合百姓 “头枕硬物睡得香” 的生活习惯,每一件器物都是民间生活的 “活化石”。

三、雅俗碰撞:阶层审美中的共生与交融

御器厂的 “雅” 与磁州窑的 “俗”,看似对立,实则暗藏交融的脉络。一方面,官窑的精致工艺为民间提供了借鉴 —— 明代中期,景德镇民窑开始模仿御窑的青花技法,虽无 “陂塘青” 的莹润,却以 “浙料” 绘制出更鲜活的山水纹,将皇室审美 “平民化”;另一方面,民窑的民间趣味也悄然渗透进官窑 —— 清代康熙官窑的 “刀马人” 纹,便源自磁州窑的战争题材,只是将民间的粗犷线条改为细腻勾勒,让 “江湖气” 多了几分 “宫廷范”。

这种碰撞的本质,是不同阶层文化需求的互补:皇室需要以官窑的精致彰显权威与雅致,构建 “自上而下” 的审美秩序;平民则需要以民窑的鲜活记录生活,表达 “自下而上” 的情感诉求。正如清代《陶说》所记:“官窑重形,民窑重意”,二者无高低之分,只是从不同维度诠释了陶瓷艺术的可能性 —— 御器厂的青花是 “皇家的诗篇”,磁州窑的黑花是 “百姓的歌谣”,共同谱写了陶瓷史的多元乐章。

当我们今日凝视御窑的青花与民窑的黑花,看到的不仅是工艺的差异,更是中国文化中 “雅俗共生” 的智慧。官窑定义了陶瓷艺术的 “精致高度”,民窑则保留了陶瓷艺术的 “生活温度”,二者的碰撞与交融,恰是陶瓷史最动人的篇章,也为当代陶艺创作提供了启示:真正的艺术,既需有 “雅” 的精致,亦需有 “俗” 的鲜活,方能在时光中永恒。