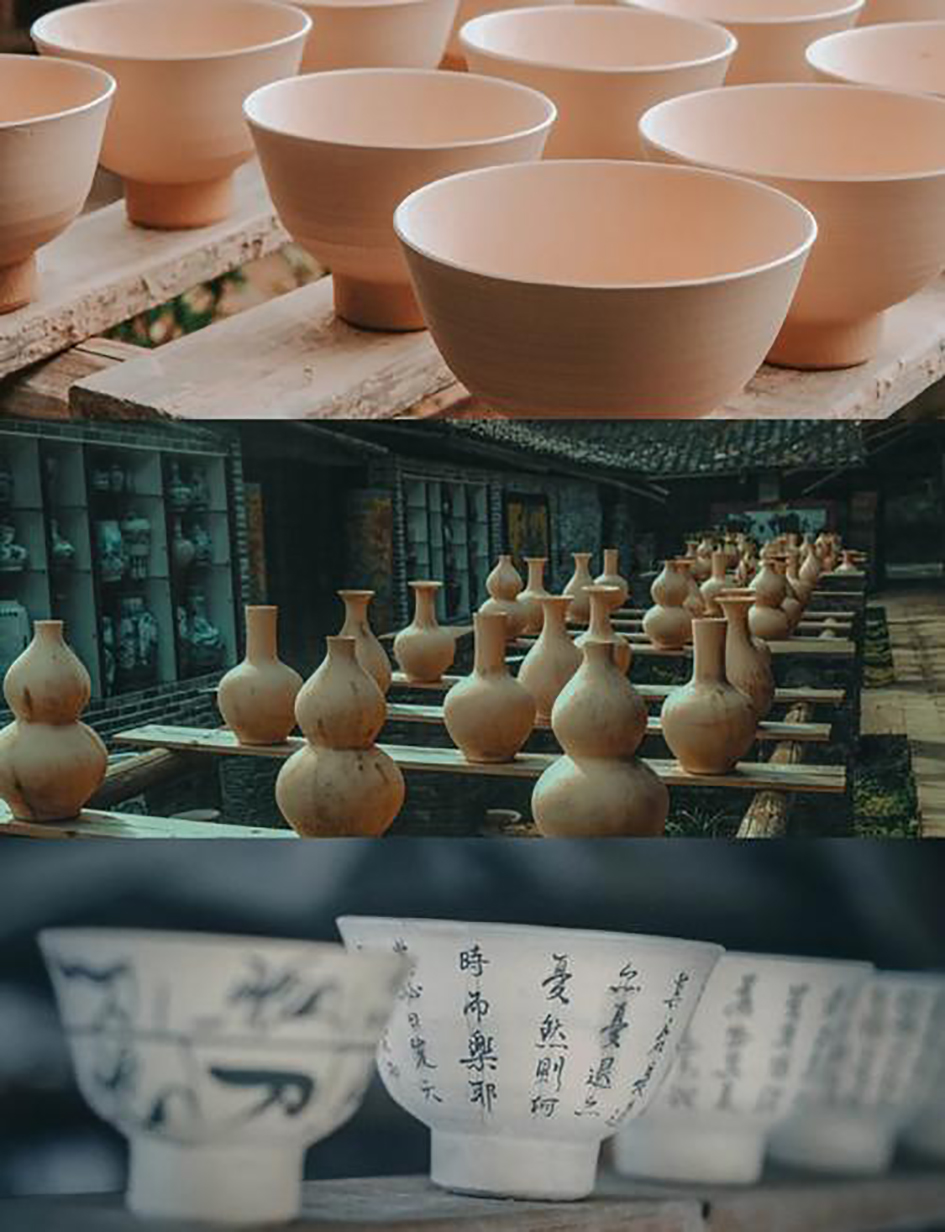

一、陶与瓷:孪生兄弟的 "体质差异"

陶器是人类最早的 "人造宝贝",诞生于约 2 万年前的旧石器时代。它像一位朴实的乡村匠人,用普通黏土在 800-1200℃的低温中烧制,胎体疏松多孔,吸水率高,表面或素面朝天,或披着低温铅釉的 "外衣"(如唐三彩)。

瓷器则是高岭土在 1200℃以上高温中涅槃的 "贵族",胎体致密如石,釉面光滑如镜,敲击声清脆悦耳,甚至能透光。从商代原始瓷到东汉成熟青瓷,瓷器的诞生晚了陶器近 2 万年,却成为中国贡献给世界的 "第五大发明"。

二、6 个颠覆认知的陶瓷冷知识

1、瓷" 字背后的文化密码

•汉《说文解字》中,"瓷" 字从 "瓦" 部,暗示其与陶器的渊源。

•英文 "china" 源于瓷器,宋代景德镇因烧制御用青白瓷得名,明清时更成为 "世界瓷都"。

•冷知识:景德镇曾有 "童宾祭窑" 的悲壮传说 —— 窑工为烧出皇帝要求的龙缸,纵身跳入窑火,最终感动天地烧出完美瓷器。

2、原料决定 "命运"

•陶器用次生黏土,含铁量高,胎色多为红、灰、棕;瓷器用原生高岭土,含铁量低于 1%,胎体洁白细腻。

•趣味实验:将陶片和瓷片同时浸入水中,陶片吸水变重,瓷片则 "滴水不沾"。

3、温度是 "硬通货"

•陶器在 800-1200℃烧制,胎体未完全烧结,敲之如闷鼓;瓷器需 1200℃以上高温,胎体烧结致密,声音清脆如磬。

•现代突破:崇明瀛洲陶瓷馆用银杏叶灰和红水杉叶灰调配釉料,经 1300℃烧制后,釉面呈现琥珀色渐变和叶脉纹理,堪称 "自然与火的魔法"。

4、釉料的 "加减法"

•陶器多无釉或施低温铅釉(如唐三彩),釉面易剥落;瓷器必须施高温釉(如石灰釉、长石釉),釉与胎体在高温下融合,形成坚硬保护层。

•黑科技:钧窑瓷器的 "窑变" 效果 —— 釉料中铜、铁元素在高温下随机反应,形成 "入窑一色,出窑万彩" 的奇幻效果。

5、陶器的 "跨界人生"

•艺术:秦始皇陵兵马俑、宜兴紫砂壶、唐三彩骆驼俑;

•建筑:故宫琉璃瓦、福建土楼陶制排水管;

•科技:多孔陶用于过滤、保温,现代陶艺更成为公共艺术的主角(如景德镇陶艺雕塑《昂》《升腾》)。

6、从泥土到珍宝的 "魔法公式"

陶器 = 黏土 + 低温烧制 + 无釉/低温釉

瓷器 = 高岭土 + 高温烧制 + 高温釉

结语

陶与瓷,是泥土与火的对话,是文明与艺术的交织。从新石器时代的陶罐到现代公共艺术的陶艺装置,陶瓷始终在讲述人类的智慧与创造力。来陶艺馆,让指尖的泥土告诉你:每一件陶瓷,都是跨越千年的 "时光胶囊"。